文|鳳凰網軍事頻道特約作者 晨楓

俄軍在烏克蘭展開大規模行動,美軍和北約除了向東歐北約國家有所增兵外,按兵不動。美國總統拜登和北約秘書長斯托爾滕貝格都明確表示無計劃軍事介入。當然,說法永遠是可以變的。此前俄羅斯也一直說無計劃進攻烏克蘭的。不過美軍和北約不是在考慮軍事選擇,而是真沒有選擇。

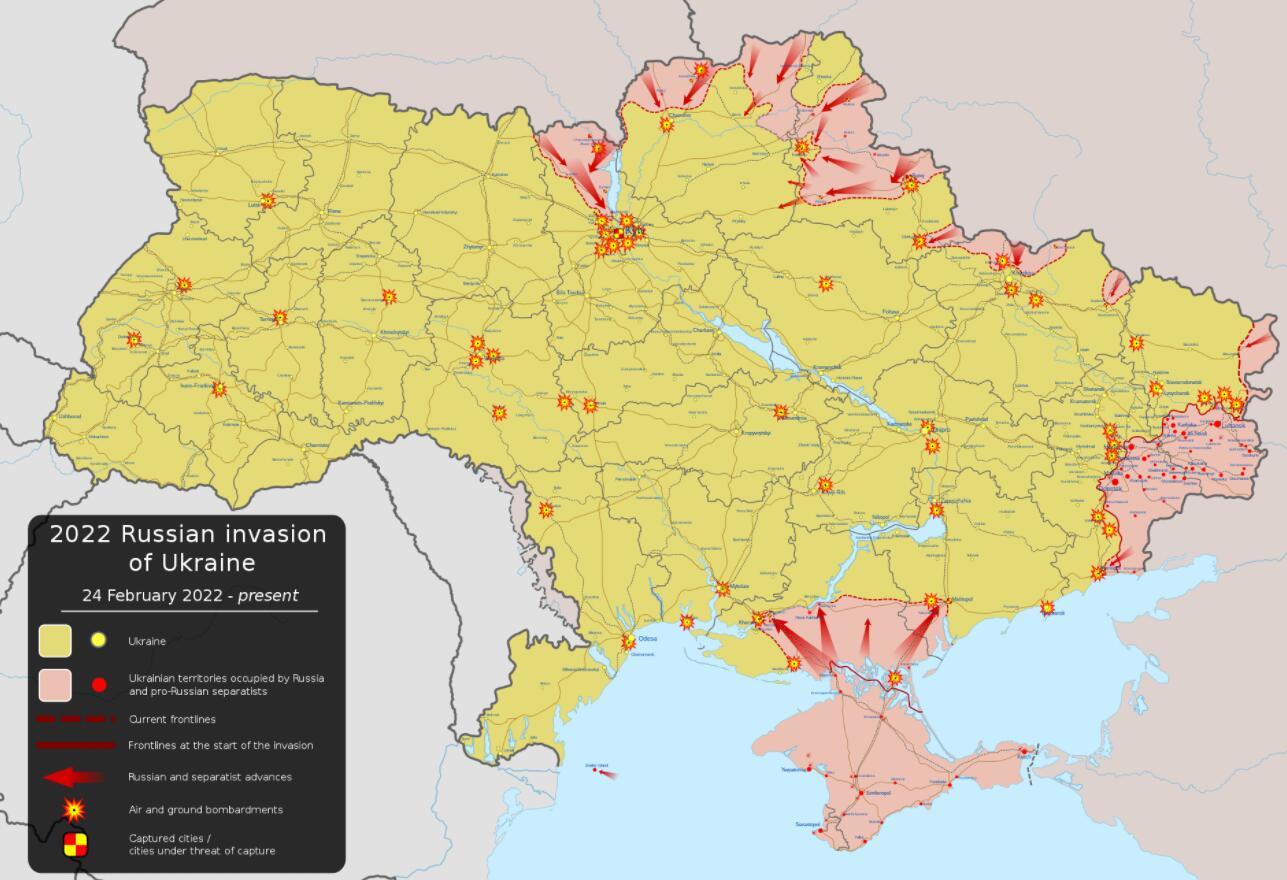

烏克蘭戰況統計

烏克蘭是一個東西長、南北短的國家,東西長度超過1000公里,南北只有500多公里。從6點鐘到12點鐘方向的整個東面都面向俄羅斯,包括在6點鐘位置的克里米亞;10點鐘到12點鐘方向的西北是白俄羅斯,8點鐘到7點鐘方向的西南是中立的摩爾多瓦;8點鐘到10點鐘方向的西面與北約成員的波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞接壤;7點鐘到6點鐘方向是不長的黑海海岸,基本上被克里米亞俄軍封死;黑海本身也不大,從克里米亞到羅馬尼亞的黑海海岸只有300公里,到土耳其只有200公里,到格魯吉亞也不過400公里。美國海軍航母都不敢進黑海。

集結待發的俄軍坦克部隊

烏克蘭也是一望無際的大平原為主,特別適合裝甲突擊。雖說現代戰場空中力量的作用更大,但結合火力、機動、防護于一身的現代坦克的突擊力和防護力依然不是輕步兵甚至輕裝甲可比的。空中力量是很大的威脅,但防空對空中力量是反威脅,更何況俄軍的空中力量并不弱,不是伊拉克、南斯拉夫可比的。

美軍是北約主力,在烏克蘭,北約行動基本上可以等同于美軍行動,最多只有有限的北約歐洲盟軍(尤其是英軍)的參與。還在俄軍行動之前,美軍進駐的窗口已經非常窄小,必須在周邊俄軍的圍觀下進入烏克蘭。現在這個窗口基本上關閉了,美軍只有靠自己打進去了。

美軍第82空降師

但即使美軍有“和平進駐”的條件,要快速部署,只有以空降兵為主的輕步兵,這對打退俄軍的重裝甲突擊無濟于事。現代步兵面對重裝甲不是手無寸鐵的,但反坦克導彈只是開闊的野戰中作用有限,火箭筒之類更是最后的防身武器,不是野戰武器。

美軍使用單兵火箭筒

步兵畢竟是步兵,相對于坦克來說,缺乏有效的機動和防護,火力的持續性和敏捷性也不夠好。在城鎮、叢林、山地,步兵還有隱蔽和突然襲擊的余地,在開闊的原野,無人機引導的坦克沖擊必然得到猛烈炮火的支援,步兵就很難有所作為了。在大平原上要發揮導彈的射程,步兵還需要具有良好的視界,但那也使得自己成為突出的目標,大概率不等發射導彈,已經被支援炮火壓制了。

美軍裝備的“毒刺”單兵防空導彈

步兵的防空火力也有限,肩射防空導彈在阿富汗有奇效,是因為山區地形復雜,游擊隊容易在隱蔽中發難。在大平原上,除非是低空低速的直升機,肩射防空導彈很難在隱蔽的位置上在敵機一掠而過的時候可靠截獲目標并及時發射。敵人當然也知道這一點,在直升機出動時,武直重點盯住可能有防空伏擊的陣地,不僅傾斜預防性火力,還爭取對突發之敵搶先開火,相對高速機動、視野開闊、偵察觀測能力強大的武直比靠肉眼觀察、實際上沒有機動能力的步兵是有優勢的。

美國向烏克蘭提供的單兵武器援助

美國和北約已經向烏軍大量提供武器,但最多也就是肩射防空導彈和反坦克導彈。在大平原上,烏軍人手一具都不頂用,美軍也一樣。

大平原上反坦克步兵與坦克配合,是可以發揮作用的。在十月戰爭的“中國農場”戰斗中,開抵蘇伊士運河東岸的以軍坦克遇到埃軍的頑強阻擊,渡河作戰差點泡湯。埃軍坦克打不過以軍坦克,但在進進退退中引誘以軍坦克出擊,進入“中國農場”地區后,溝壑中的埃軍步兵用反坦克導彈和火箭筒給以軍坦克造成很大的傷亡,以軍步兵試圖掃清埃軍步兵,打成膠著。最后因為不明原因,埃軍突然撤退,以軍也發現了新的繞行路線,才得以繼續展開渡河行動。

以色列坦克部隊

在烏克蘭,理論上也可以效仿,比如烏軍坦克與美國傘兵互相配合。問題是烏軍坦克還是蘇聯時代的遺留裝備,30年前已經只能勉強算先進,現在就很捉急了。俄軍坦克盡管基型似曾相識,但都是經過深度改進的。

T-72B3坦克

比如說,俄軍T-72B3坦克與烏軍T-72坦克的差別大概和殲-16與原裝蘇-27的差別一樣大。埃軍當年在“中國農場”依靠夜色掩護,才玩得動貓捉老鼠。今天在一覽無遺的大平原上,老鼠可能沒有戲弄到貓,就被吃掉了。2014年頓巴斯戰爭期間,烏軍坦克大部分是被炮火打掉的。8年后,俄軍炮兵數字化更加完善,而烏軍坦克要保持完好都不容易。何況烏軍炮兵和步兵都嚴重缺乏,只有用坦克硬沖。俄軍至少不缺炮兵。這游戲玩起來太危險。

俄軍炮兵部隊

美軍要是輕裝甲突擊,速度倒是很快,火力、機動、防護的平衡方面比步兵有利,但還是不夠給力。機動性倒是比坦克更好,但火力還是不能和坦克比,即使是加強火力的105毫米炮,也不夠勁。裝甲比裸奔的步兵肯定強,但不可能和坦克硬懟,還沒有步兵可以隨地形隱蔽的便利。作為偵察、警戒力量挺好,要作為攻堅、死守的中堅,還是不行。

加裝105毫米火炮的斯崔克步兵戰車

在海灣戰爭后,美國國防部長拉姆斯菲爾德推動軍事技術革命,認為在壓倒性的空中優勢支援下,以輪式的“斯崔克”為主的輕裝甲部隊可以發揮機動靈活的優勢,依托信息化,發揮體系威力,以弱搏強,以少搏多,坦克成為沒有必要的古董了。

在烏克蘭,主要戰場(至少在初期階段)主要在第聶伯河以東,尤其在頓巴斯。不管是保護烏克蘭領土完整,還是救援深陷東線的烏軍和準軍事武裝的主力,美軍都需要快速穿越整個烏克蘭,趕赴東線。但如前所述,從軍事地理來說,烏克蘭好比一個開口向西的口袋陣,頓巴斯是在口袋底部,袋口一側是白俄羅斯,另一側是克里米亞。美國空軍要在兩側俄軍空軍和防空導彈的圍觀下進出頓巴斯,這是不可能的。首先把戰爭擴大到克里米亞和白俄羅斯,就要冒極大的升級風險,俄軍在前不久舉行大規模核演習是明確的暗示。

俄白聯合軍事演習

同時,在反恐戰爭中,美軍發現“斯崔克”的速度和安靜很有利,但防護太不給力,還得出動坦克。在沖進巴格達的時候,坦克在巷戰中的沖擊力也給美軍留下深刻印象。這不光是美軍的獨家發現,加拿大陸軍在退役全部坦克后,也重新裝備了豹2坦克,而且不光是為反恐的戰場設定。

但美軍要集結足夠的裝甲力量,根本沒有這個時間。美軍在海灣戰爭期間,用了6個月才集結起足夠的重裝部隊,在烏克蘭,怎么也需要至少3個月,這也是蘭德公司在一個報告里的結論。難說俄軍需要多少時間才能在烏克蘭達成作戰目標,如果只是以第聶伯河劃河而治為目標的話,應該在行動開始后3天能抵達第聶伯河,不超過1星期控制從基輔以北到赫爾松以南的全線。3個月后,黃花菜都涼了。

美軍裝甲部隊

另一個問題是重裝部隊同樣需要空中掩護,所以還是繞不過去烏克蘭獨特戰場的軍事地理難題。

歸根到底,美軍在烏克蘭如果不準備把戰爭擴大到白俄羅斯和克里米亞,實際上沒法打。但擴大到那一步,進一步擴大就不可避免,北約必須準備俄軍進攻波羅的海三國,就必須首先拿下加里寧格勒,打通增援走廊。但這直接就奔世界大戰去了。普京強硬地警告外國(主要就是美國)不要干涉,否則將遇到史所未見后果。美國并不急于發現到底是什么樣的后果。

美國在烏克蘭實際上沒有軍事選擇,所以只有折騰各種經濟制裁。